こんにちは!ほび犬です!

前回は麻雀のゲーム性について解説しました。

こちらご覧ください。

今日は入門編全7回のうちの2回目です。

主に今回はゲームの進め方について説明します。

1 麻雀の前提知識・麻雀牌の種類

2 場とは何か ゲームの流れについて

3 上がりとは何か 待ちを覚えよう

4 鳴きについて(ポン・チー・カン)

5 基本的な役について

6 点数計算の仕方

7 アプリでの実践してみよう

場とは何か

ゲームの進め方を説明するにあたって

「場」についての説明をします。

キーワードは東南西北(トンナンシャーペー)

です。

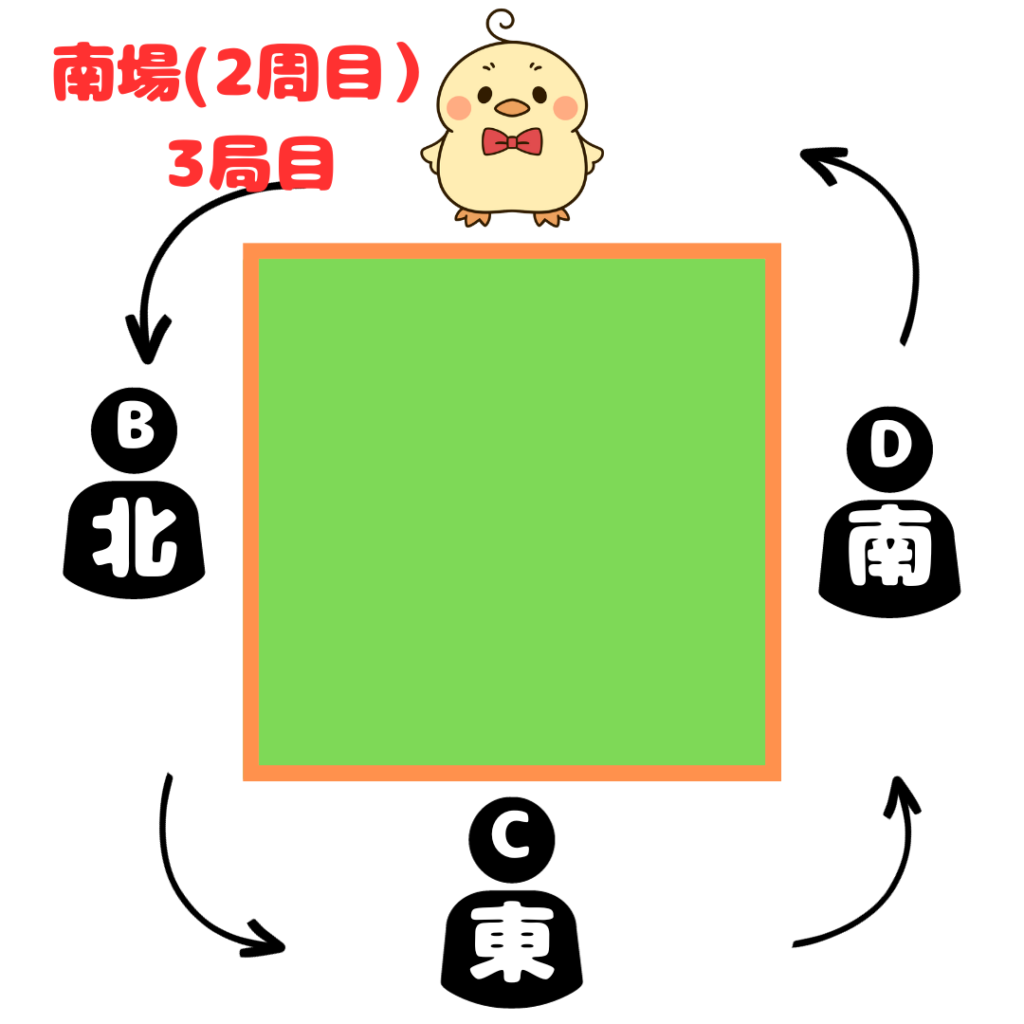

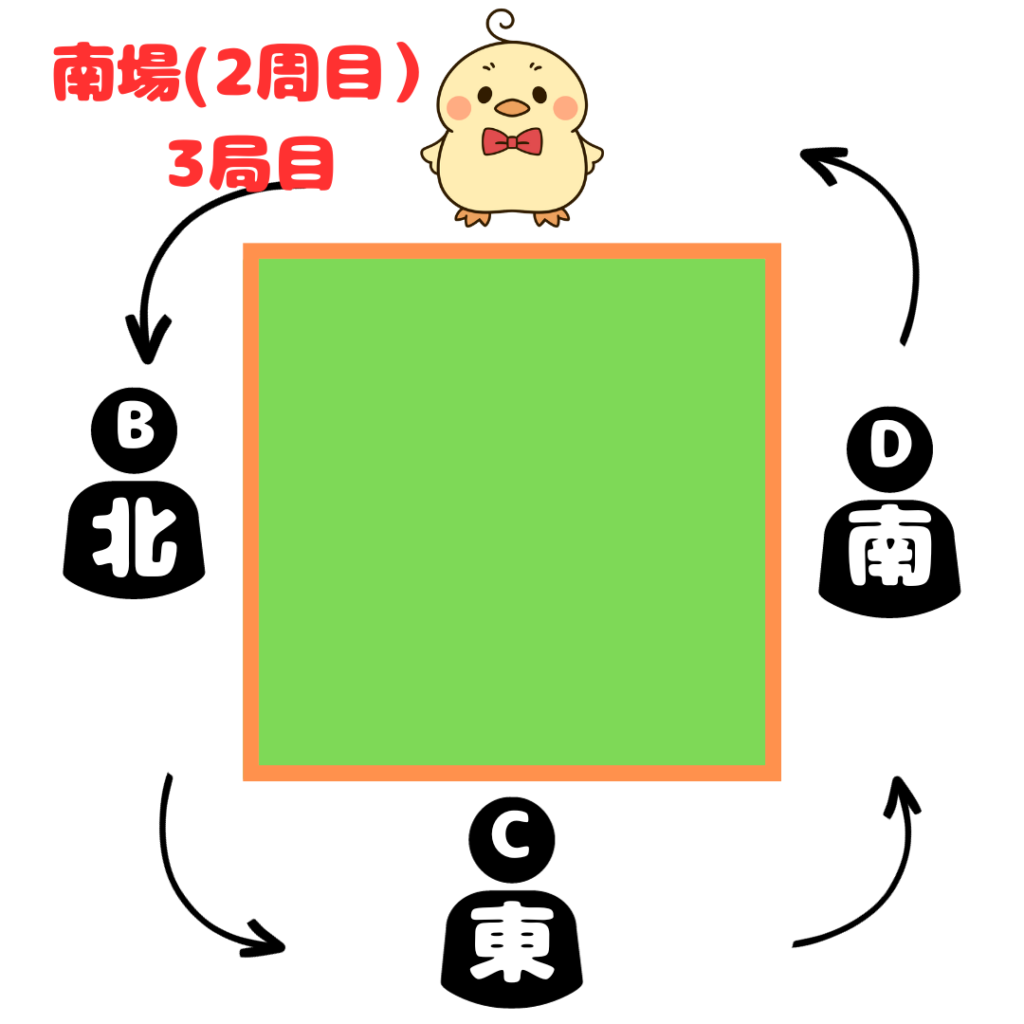

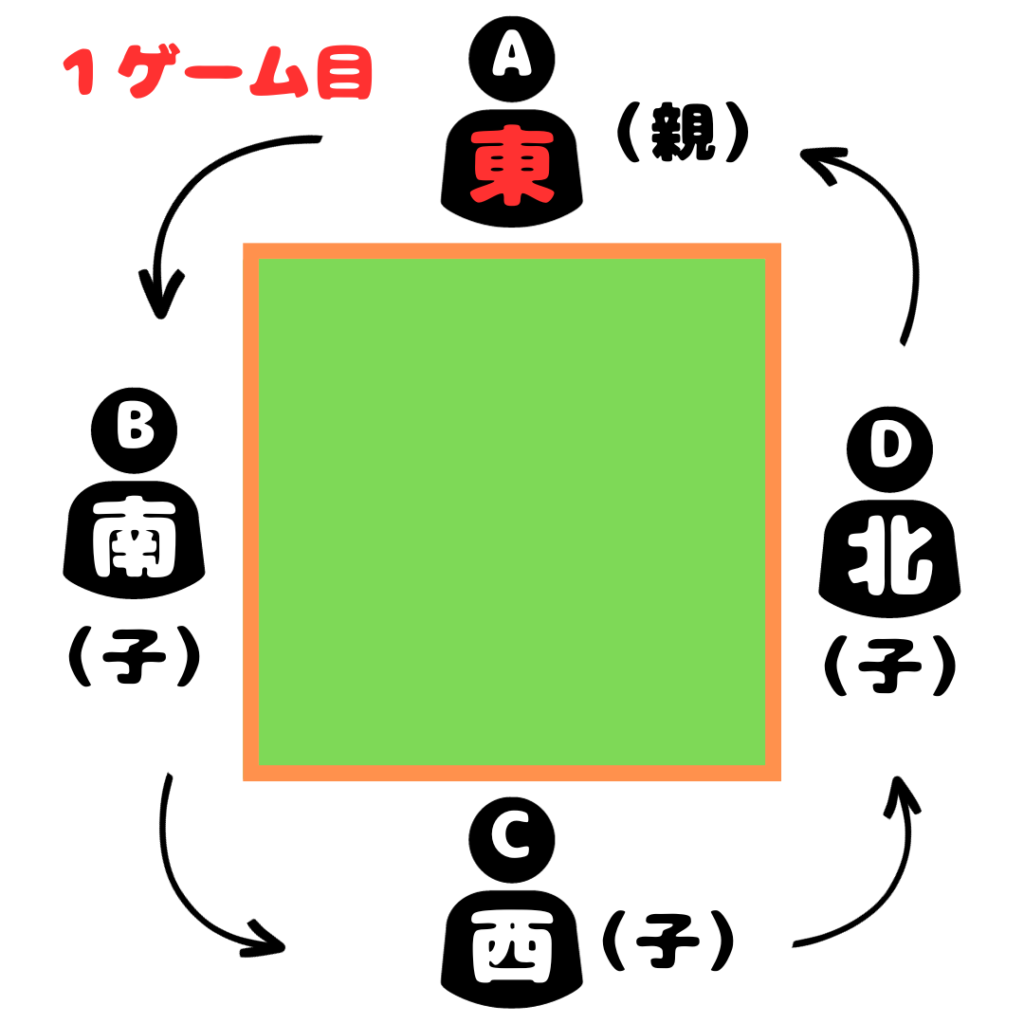

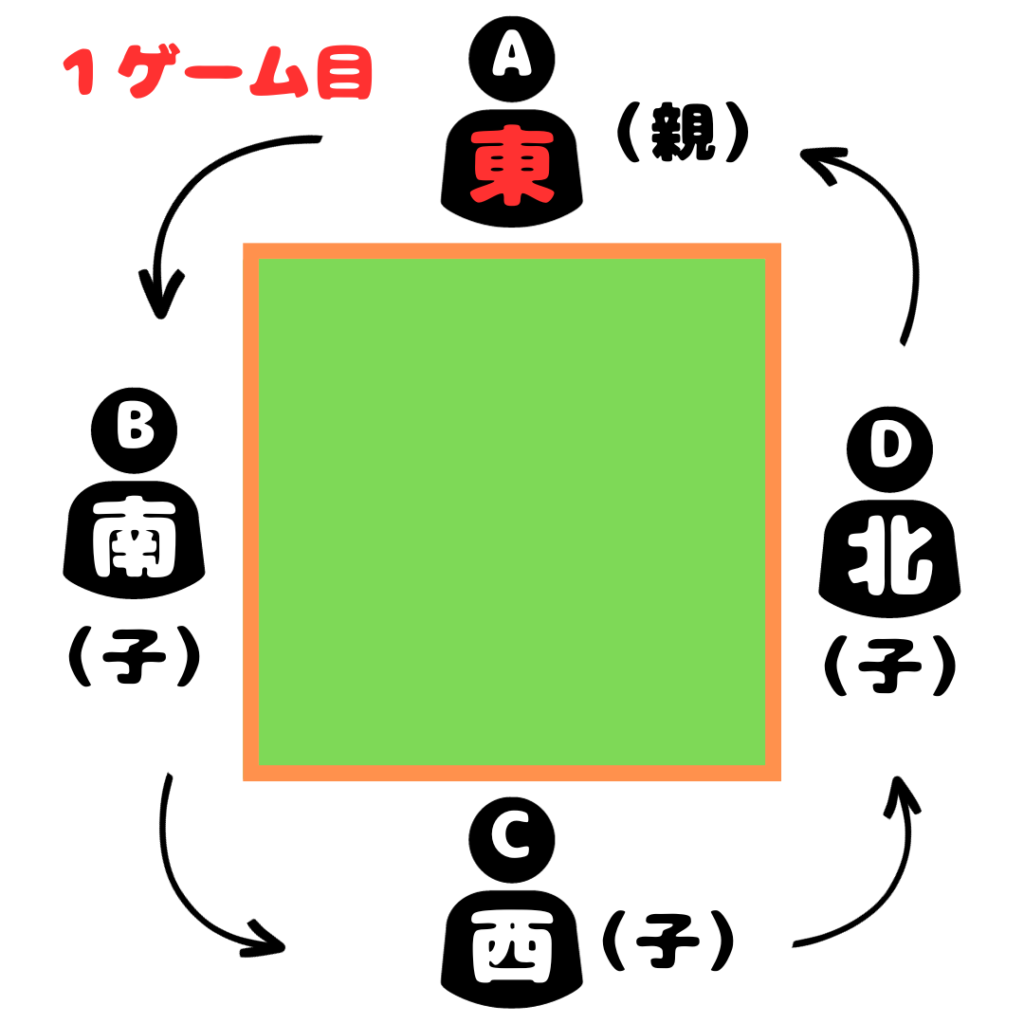

前提として麻雀は基本4人でやるゲーム。

まず一つの正方形の卓があり

それを囲むように4人が座ります。

なんとなく想像は付きますよね。

次に2種類の風について説明します。

自風(じかぜ)

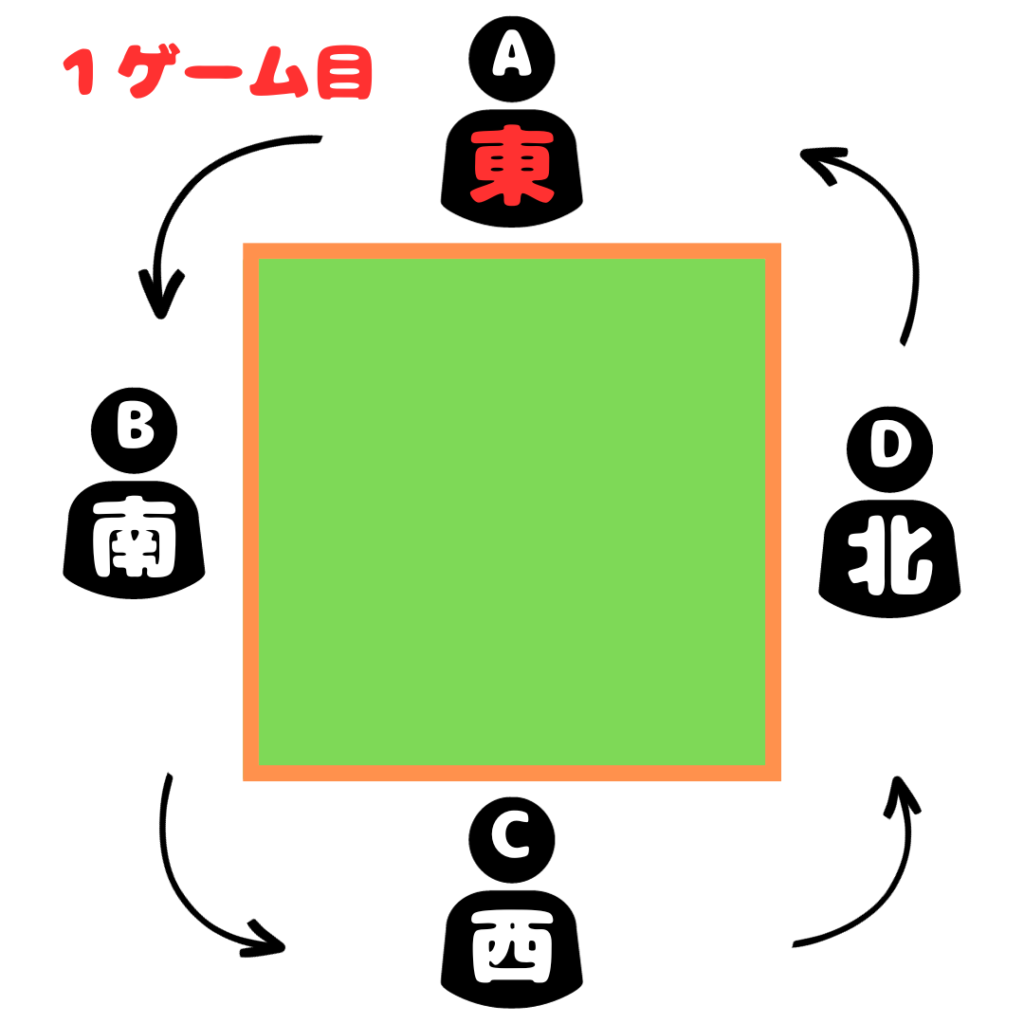

それぞれに自分の方角が与えられます。

それが自分の風、自風です。

ぴよ太

ぴよ太出た!東南西北!

麻雀のメインは東。

全て東からゲームがスタートします。

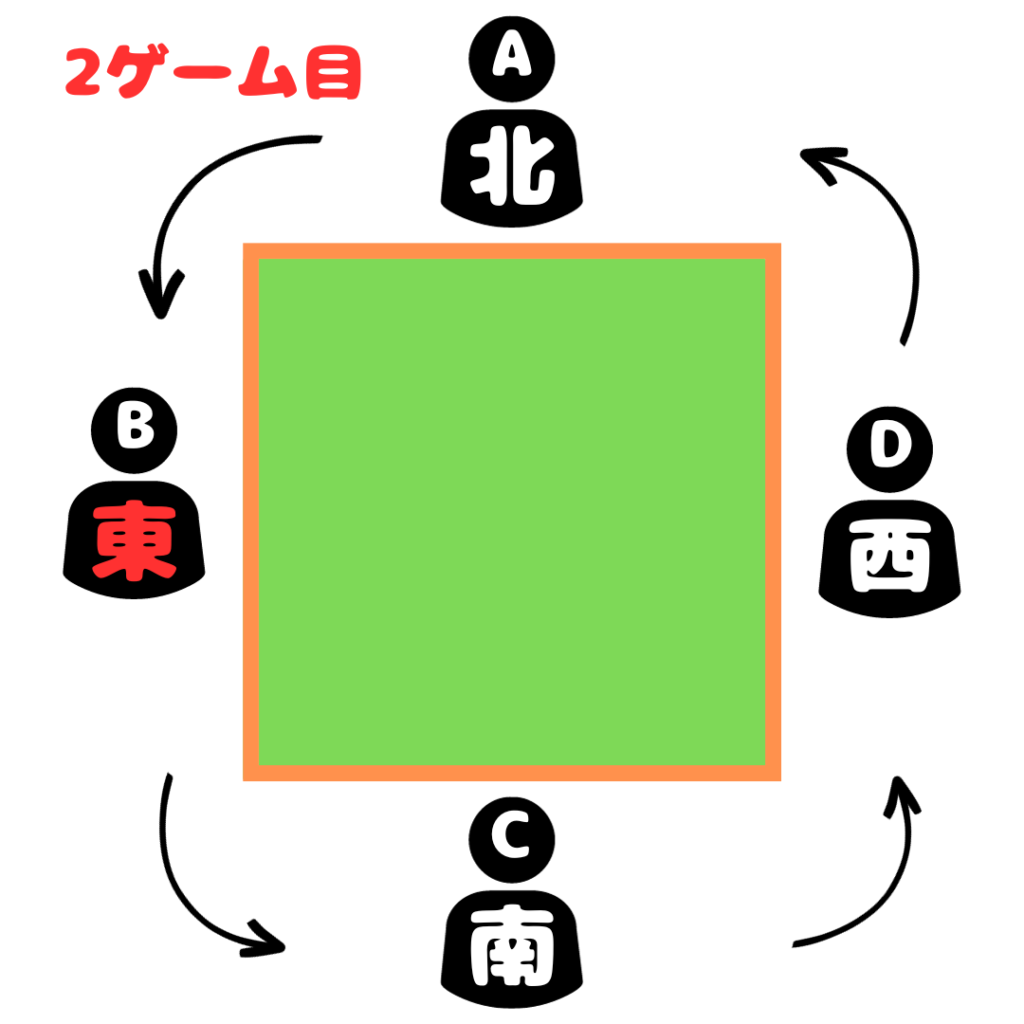

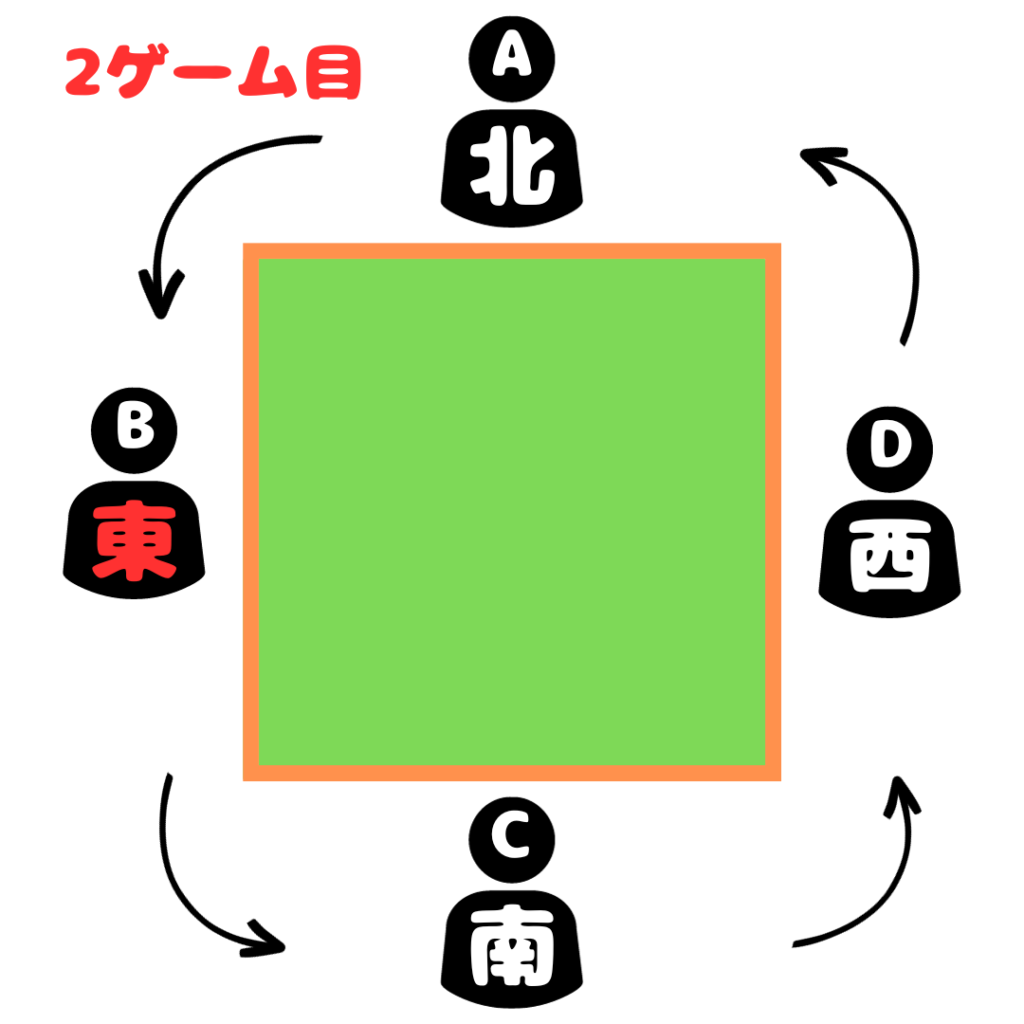

図のように一回ごとに東が右側の人に移動します。

これをくるくる行い、

合計2周して点数を競うゲームです。

1周するゲーム=東風戦(とんぷうせん)

(よりサクッと楽しむ場合)

2周するゲーム=半荘(はんちゃん)

(基本はこっち)

場風(ばかぜ)

場風は場全体に吹いている風のことです。

以下のように場風と自風をの二つがあります。

それぞれ認識する必要があるということだけ

覚えておいてください。

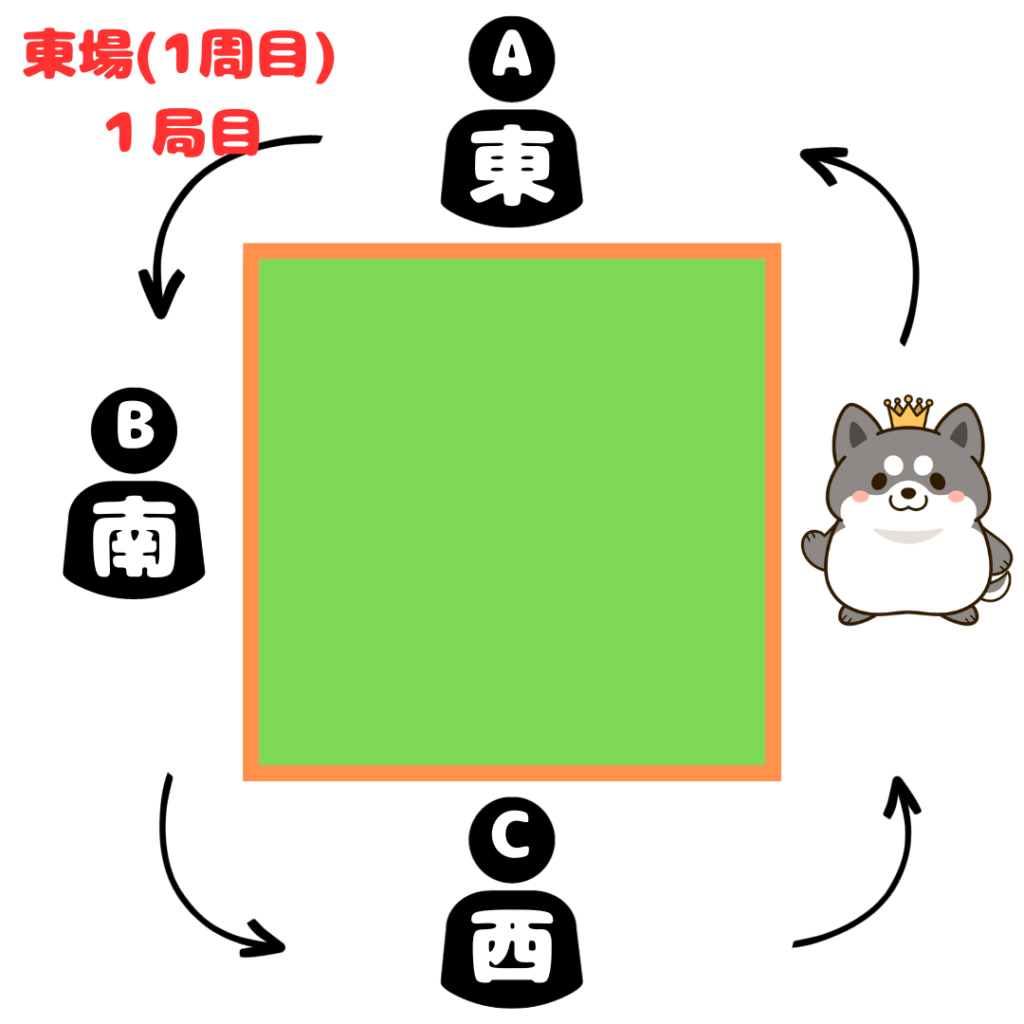

1周目=東場(1-4局)

2週目=南場(5-8局)

※昔は4周やっていたため、一荘(いーちゃん)と呼んでいました。

今は2周だけなので、半荘と呼びます。

家(ちゃ)の使い方

また自風を示す名称として、

「家(ちゃ)」を用いて呼ぶことがあります。

東家(とんちゃ)・南家(なんちゃ)

・西家(しゃーちゃ)・北家(ペーちゃ)

と呼びます。

東場の北家だぜ

南場の西家だ!

使い方としてはこんな感じです。

後に触れる、「役」とも関わってくるので

方角は大事!とだけ覚えておいてください。

・自風と場風の2種類の風がある

・自風は一局ずつ右の人に動いていく

・場風は自風の1周目を東場、

2種目を南場という

・自風は家(ちゃ)と合わせて呼ぶ

親と子

次に親と子についても触れておきます。

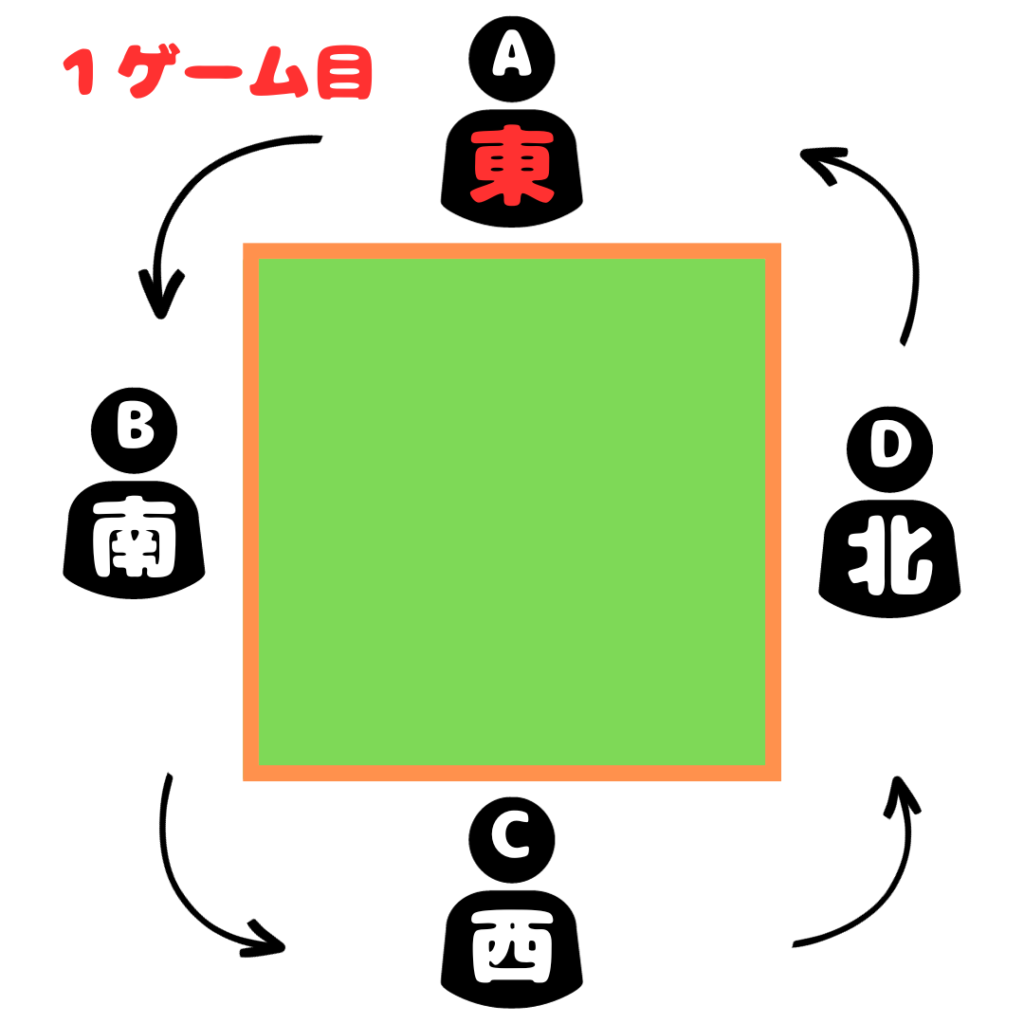

親=東家のこと

子=それ以外の南家西家北家のこと

親=点数が1.5倍になるボーナスチャンスです。

気合いが入ります。図にするとこんな感じ。

全部で8局または、点数が0点を下回った場合

コールドゲームで試合終了になります。

親が何回も続くケースがあるので、後ほど説明します。

ゲームの流れ

ここまで場について説明しました。

次はゲームの流れついて説明します。

ゲームの流れは

1 場を決める

2 ゲーム開始(25000点スタート)

3 頑張って高い点数を上がる

4 8局戦い、一番多くポイントポイントを持っている人の勝ち

こんな感じです。

具体的に解説していきます。

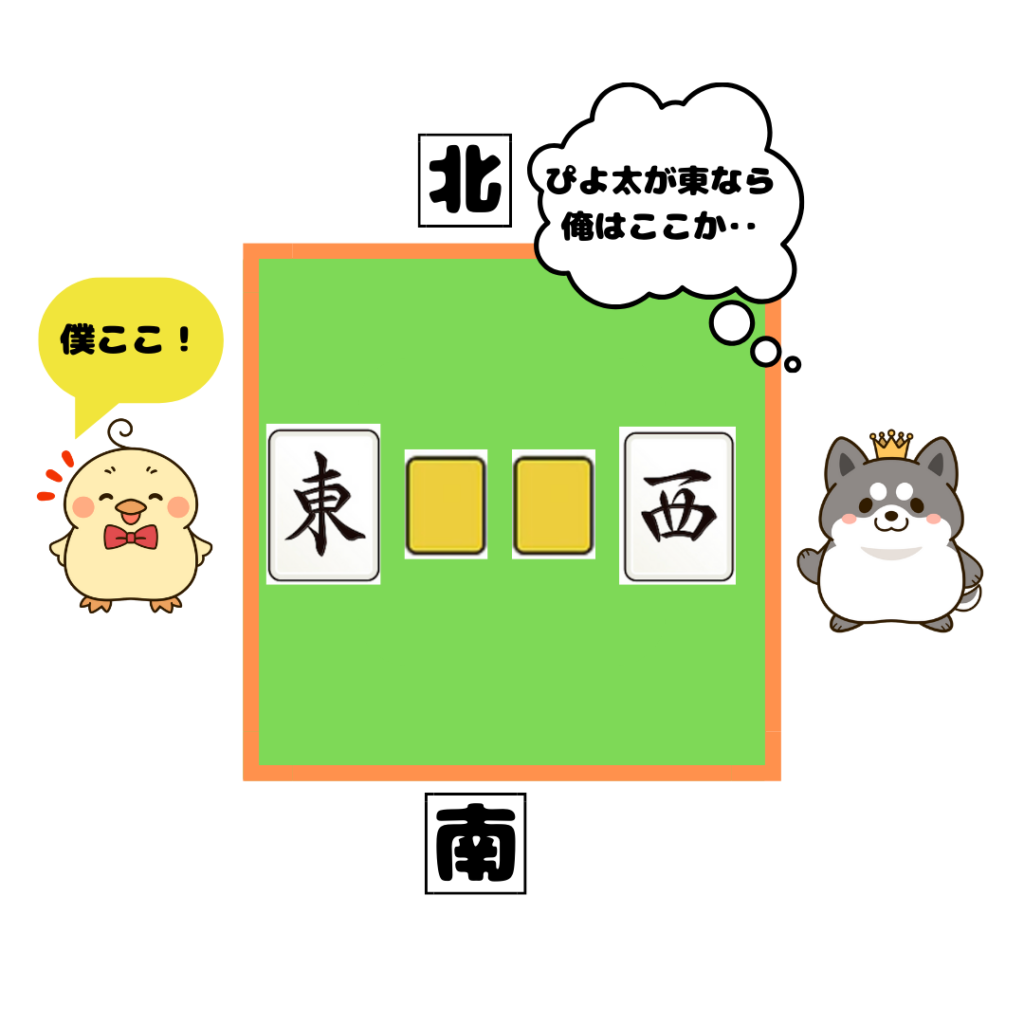

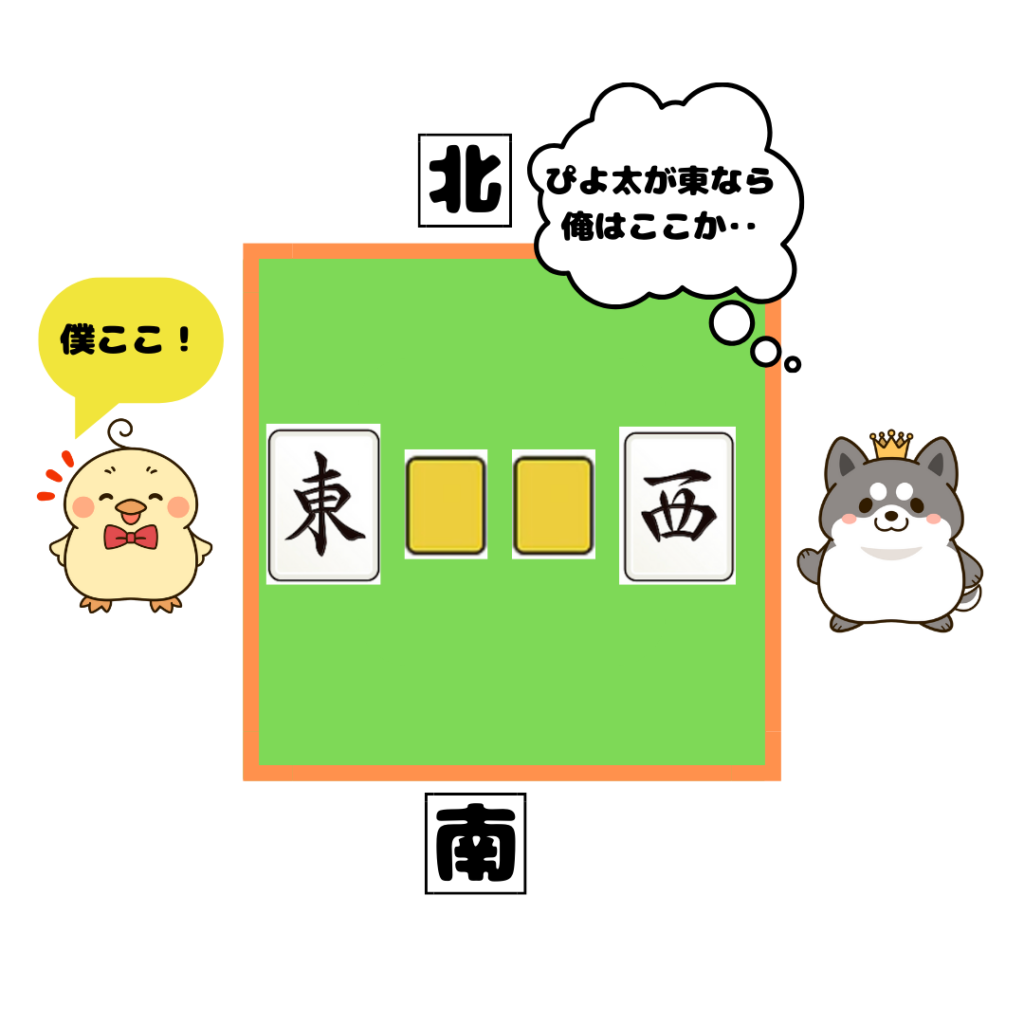

場の決め方

場の決め方は東南西北方式が一般的です。

まず東南西北を用意し、

裏側にして混ぜます。

その後一人ずつめくって行き、

東を引いた人が

場決めが完了します。

ゲーム開始後

次にゲーム開始後のお話です。

半荘の場合、合計8局やります。

最初は皆25000点スタートです。

その後、人から上がったり(ロン)

自分で持ってきたりして(ツモ)

点数を稼いでいきます。

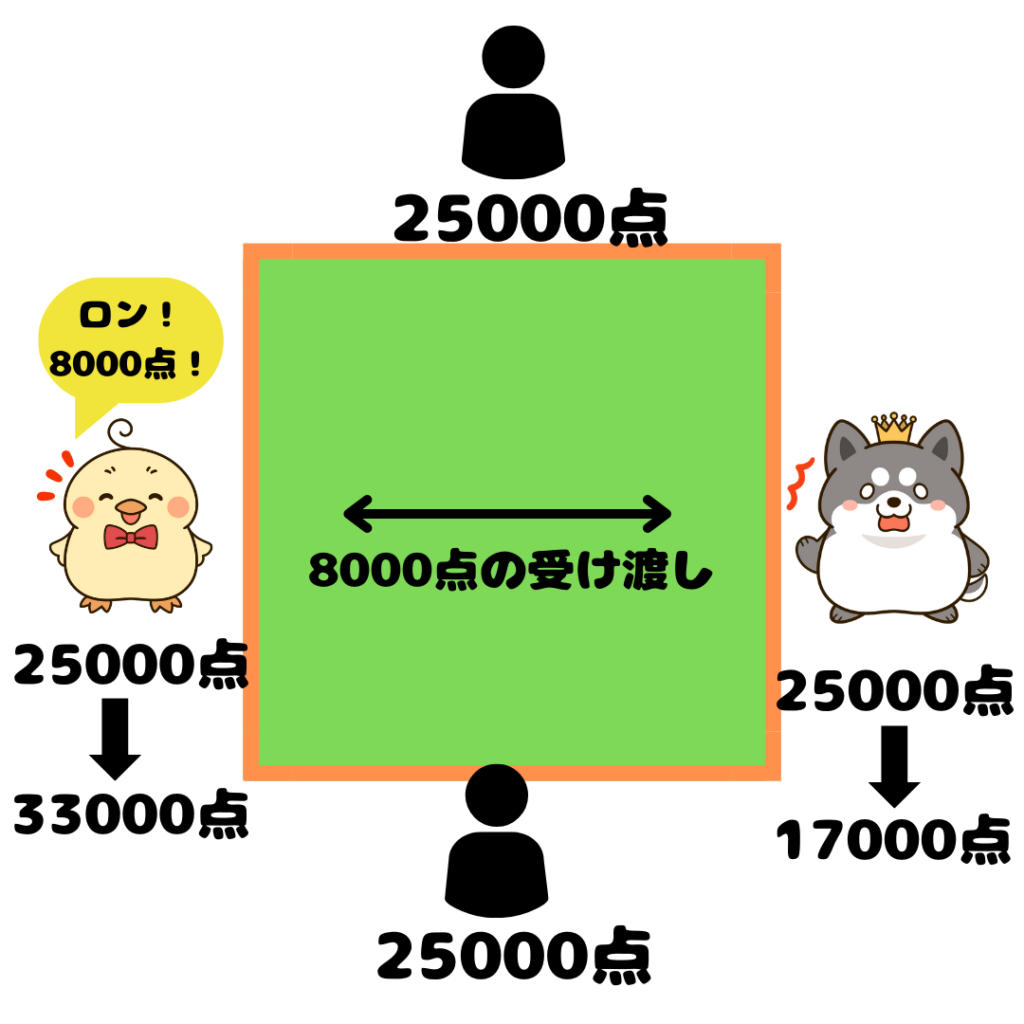

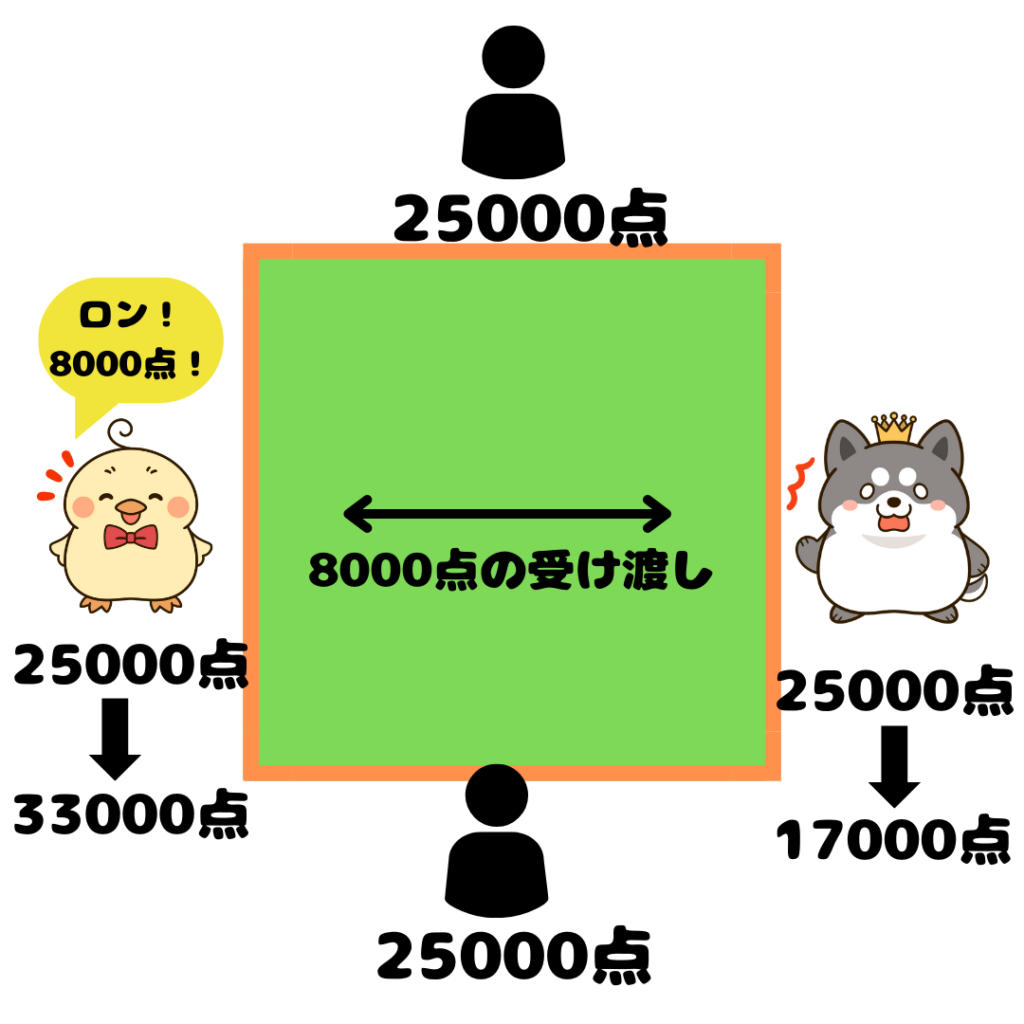

・ロンの場合

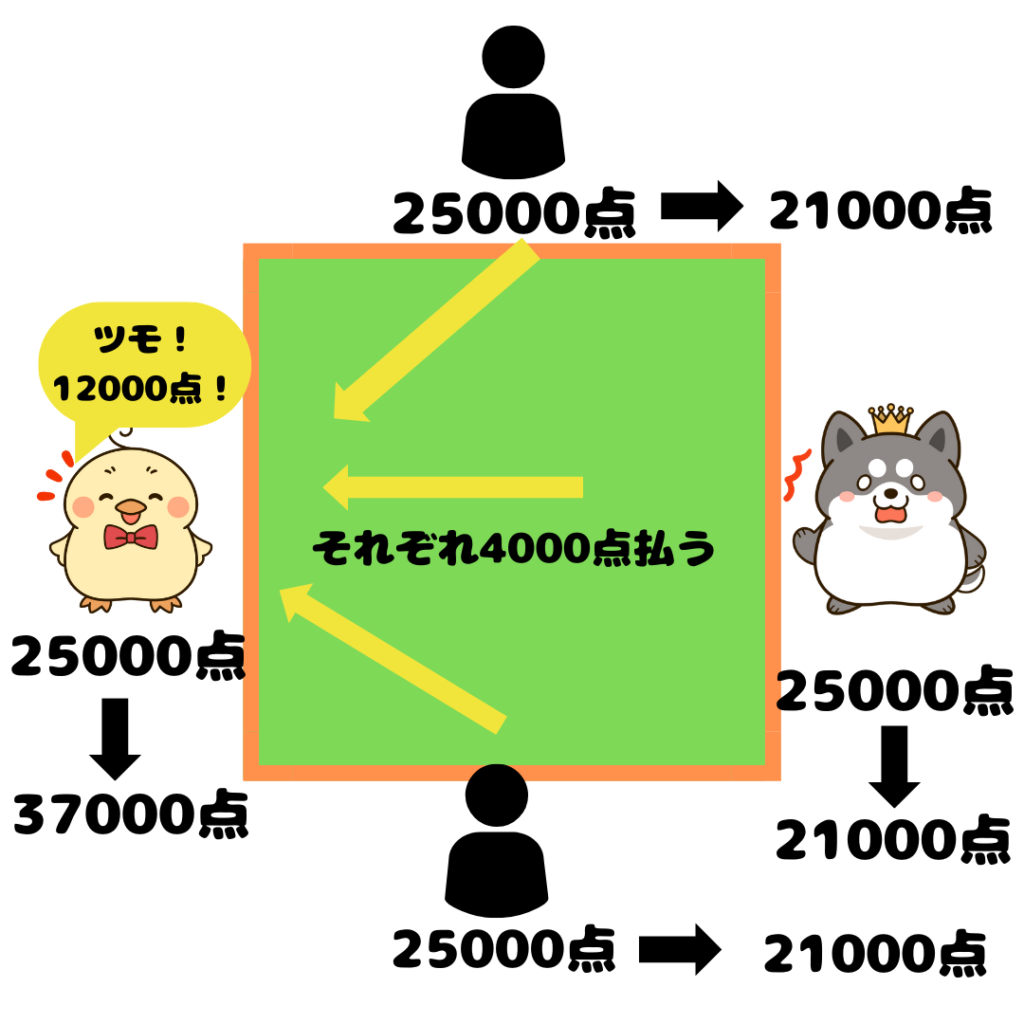

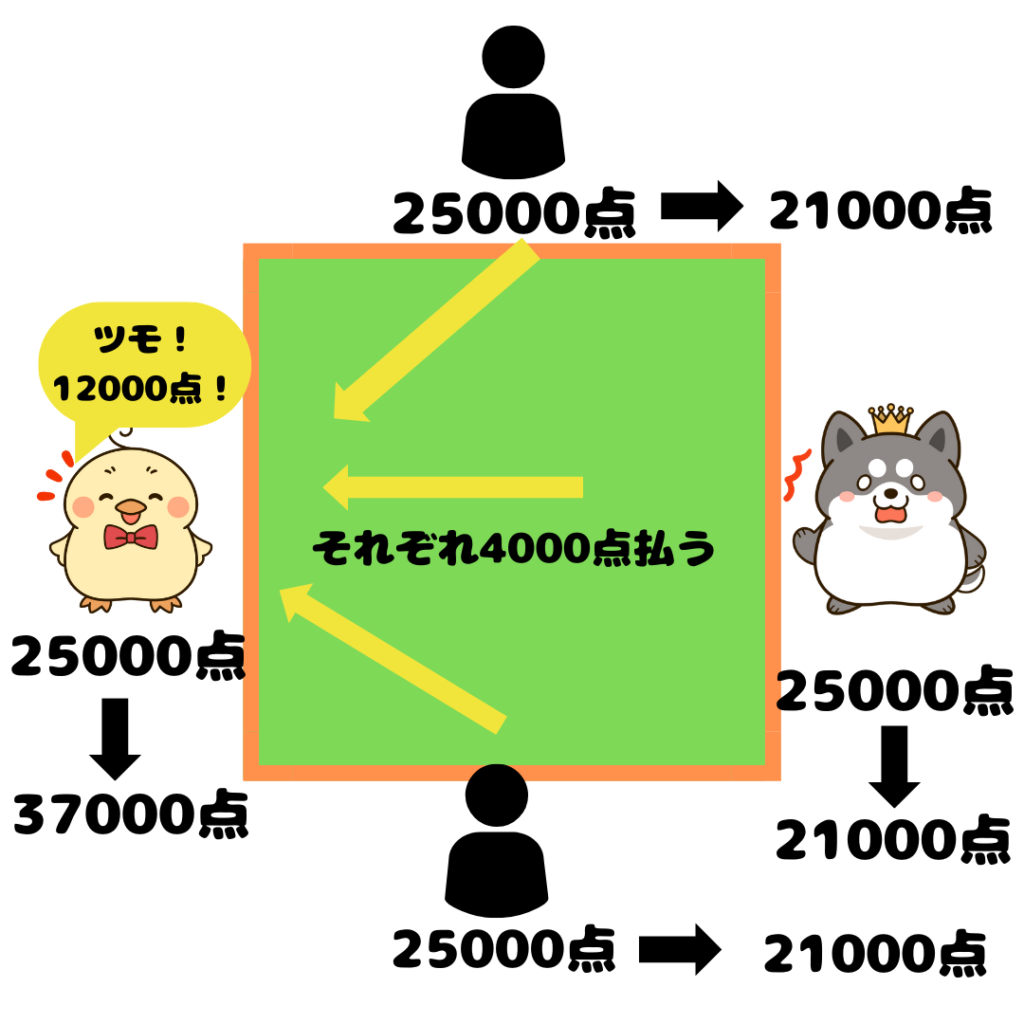

・ツモの場合

こうやって上がりを積み重ねることで、

点数を増やして行きます。

連荘(れんちゃん)

先ほど親を複数回できるケースがあると

言いました。(ボーナスがいっぱい)

それを連荘(れんちゃん)と呼びます。

連荘できるケースは以下のケースです。

絶対条件→自分が親である時

+

・自分が上がること

・自分がテンパイで流局した時

このいずれかが必要です。

テンパイ=上がれる状態にあること

流局=誰も上がれず、牌がなくなった時

自分が上がるか、上がれる状態で流局した際に

親を続けることができます。

たくさん上がって、たくさん連荘することができれば

自ずと勝利は見えてくるでしょう。

まとめ

いかがだったでしょうか?

今回は場について解説してきました。

頭がパンクしそう‥

新しい単語や概念でパンパンかと思いますが、

まずはさらっとで大丈夫。

アプリでやってみて、流れを掴んでみましょう!

雀魂というアプリが一番ユーザー数が多いので、

おすすめです。

それでは次回もお楽しみに!

本日もサービスサービスぅ!

コメント